Avec dernièrement 330’000 clients par année, l’infrastructure du funiculaire Cossonay-Penthalaz avait atteint sa capacité maximale. Par conséquent, des usagers, ne pouvant entrer dans les cabines aux heures de pointe, devaient patienter. Il fallait donc résoudre ce problème, d’où la décision prise par les responsables des MBC (Transports publics de la région Morges-Bière-Cossonay) d’entreprendre de gros travaux en 2020 et 2021 afin de faire face à l’évolution de la demande et d’offrir un service confortable. Les objectifs sont, entre autres, d’assurer l’accès aux personnes à mobilité réduite dans les meilleures conditions, de réduire le temps du trajet, de remplacer les deux cabines permettant d’augmenter la capacité d’accueil, de reconstruire les deux stations (de Cossonay-Ville et la Gare de Cossonay-Penthalaz) pour répondre aux exigences techniques et sécuritaires futures. Ainsi, depuis le 3 août 2020, le funiculaire ne circule plus; il est remplacé par un service de bus, et ceci durant toute une année.

1892 : création de la société

1847 voit l’ouverture de la première ligne de chemin de fer entre Zurich et Baden. Avec l’adoption de la Constitution fédérale de 1848, l’avenir du rail appartient aux nouvelles autorités helvétiques. Les Chambres votent la Loi sur les chemins de fer qui maintient la compétence des cantons dans leur droit de créer des lignes ferroviaires et de les exploiter, avec la possibilité d’accorder des concessions à des privés.

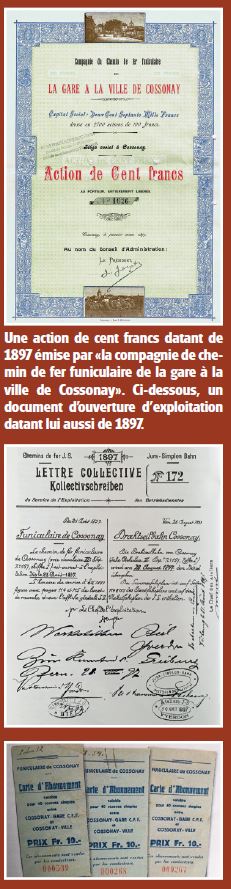

Dès lors, on note l’apparition de multiples compagnies qui se livrent des luttes sans merci. En 1855, les lignes Yverdon-Bussigny et Bussigny-Morges s’ouvrent. Cossonay-Gare est ainsi reliée au réseau ferroviaire en passe de devenir national. En revanche, Cossonay-Ville se trouve isolée de la gare, même si une diligence postale à chevaux en assure la desserte régulière. Cet éloignement et la différence d’altitude font naître petit à petit le besoin de posséder, pour le transport des personnes et des marchandises, un moyen de communication moins pénible et plus rapide que la route. L’élan initial pour la construction d’un funiculaire est alors donné: un comité d’initiative se constitue en 1891. En juin de la même année, l’Assemblée fédérale lui octroie une concession et, le 30 août 1892, une société anonyme est constituée sous le nom de Compagnie du chemin de fer funiculaire de la gare à la ville de Cosso-nay (CG).

1897 : mise en service

Le grand mérite de ces précurseurs est d’avoir su faire face à des difficultés aussi importantes qu’imprévues telles que la modification des profils de la voie ou l’affaissement des talus en remblai sur plus de cent mètres. Les travaux de remise en état nécessaires pour drainer les eaux souterraines entraînent des frais considérables et la CG ne peut pas, par ses propres moyens, faire face à ces dépenses.

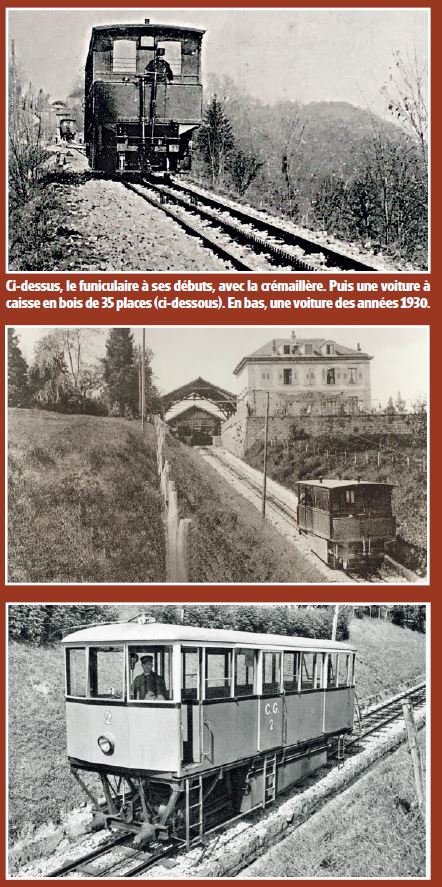

Après de longues démarches, elle trouve un écho favorable auprès de la Compagnie du chemin de fer Jura-Simplon. Le 28 août 1897, le funiculaire effectue sa première course régulière! On peut imaginer l’engouement et la fierté que cette mise en service a provoqués: quelle rapidité et quels progrès par rapport aux chars à bancs! Au début de l’exploitation, deux voitures à caisses en bois de 35 places chacune sont à disposition des usagers. Les plateformes destinées au wattman aval et amont sont ouvertes. Les deux stations sont coiffées d’une couverture montée sur pilotis en bois, selon l’esthétique de l’époque.

Par contrepoids d’eau

L’installation fonctionne par contrepoids d’eau, à la vitesse de 2 m/s. Un réservoir de 5m3, placé sous le plancher de la chaque voiture, se remplit à l’amont où un grand bassin a été creusé. La voiture haute étant plus lourde que la voiture basse, il n’y a plus qu’à desserrer le frein à main agissant sur les sabots, pour que les deux véhicules se mettent en mouvement. À l’arrivée de la station inférieure, un dispositif automatique soulève la soupape de vidange. C’est là une source d’énergie bon marché et renouvelable, à condition que l’eau soit abondante. Avec l’évolution des données économiques et techniques, l’énergie hydraulique sera remplacée par l’électricité en 1982.

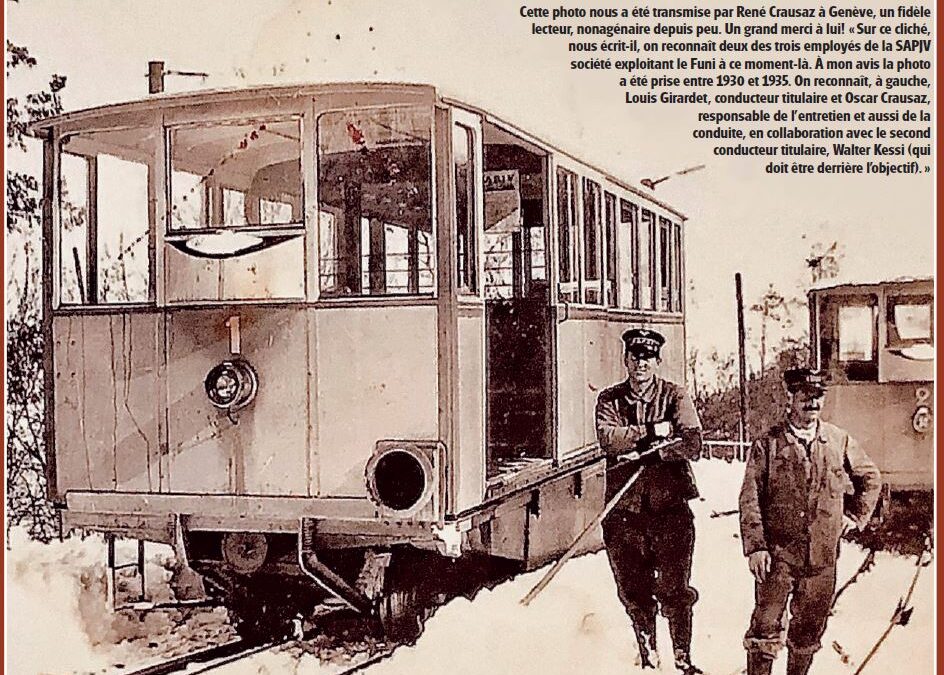

La direction de la CG a été assurée dès le début de l’exploitation par la compagnie du Jura-Simplon, puis par les CFF et cela jusqu’au 30 juin 1930. À cette époque, un service de voitures plus légères est mis en place et la crémaillère, source de difficultés en hiver, est abandonnée. Le transport des personnes et le trafic des marchandises s’intensifie continuellement. L’exploitation est confiée alors à la Société des Auto-Transports du pied du Jura (SAPJV) qui résilie son contrat à fin 1965.

L’augmentation constante des charges d’exploitation amène les responsables, sous l’impulsion de la direction du LEB (qui a remplacé la SAPJV), à étudier les possibilités d’automatiser toute l’installation.

Dès 1980, traction électrique

Entre 1968-1969, d’importants travaux sont alors entrepris, touchant notamment au contrôle des entrées dans les stations et à une surveillance électronique de la traction. Des tourniquets dans les stations transmettent les données à la centrale électronique qui commande aussi le départ des véhicules, selon un horaire programmé d’avance. Quand la voiture arrive à la station supérieure, le réservoir d’eau se remplit également automatiquement par une vanne électrique télécommandée. Il fallut néanmoins attendre un certain temps pour que la fiabilité du nouveau système de commande mis en place soit atteinte. Pour autant, les travaux effectués ne résolvent pas le problème technique dans son ensemble. La vétusté des véhicules et leur suspension laissent à désirer.

En outre, leur tare élevée sollicite particulièrement la superstructure (poids à pleine charge de 13 tonnes). Bien que le système de traction à contrepoids d’eau soit relativement bon marché, il ne répond plus aux exigences d’une exploitation rationnelle d’un funiculaire et doit être abandonné. En cas d’affluence, il devenait impossible d’assurer un service ininterrompu, car le remplissage du réservoir du véhicule amont nécessitait 5 à 7 minutes, soit le temps d’une course supplémentaire!

D’autres raisons parlent encore en faveur d’une modernisation: le prélèvement de 250 tonnes d’eau par jour commence à poser problème en période d’étiage. De plus, l’introduction de l’horaire cadencé par les CFF exige un mode de traction permettant d’offrir davantage de courses. Le 5 décembre 1980, le Conseil d’administration du CG reçoit une réponse favorable de l’OFT (Office fédéral des transports) à son projet de réfection complet des installations, avec changement des voitures, passage à la traction électrique et restauration de la voie.

Plaquette pour les 100 ans

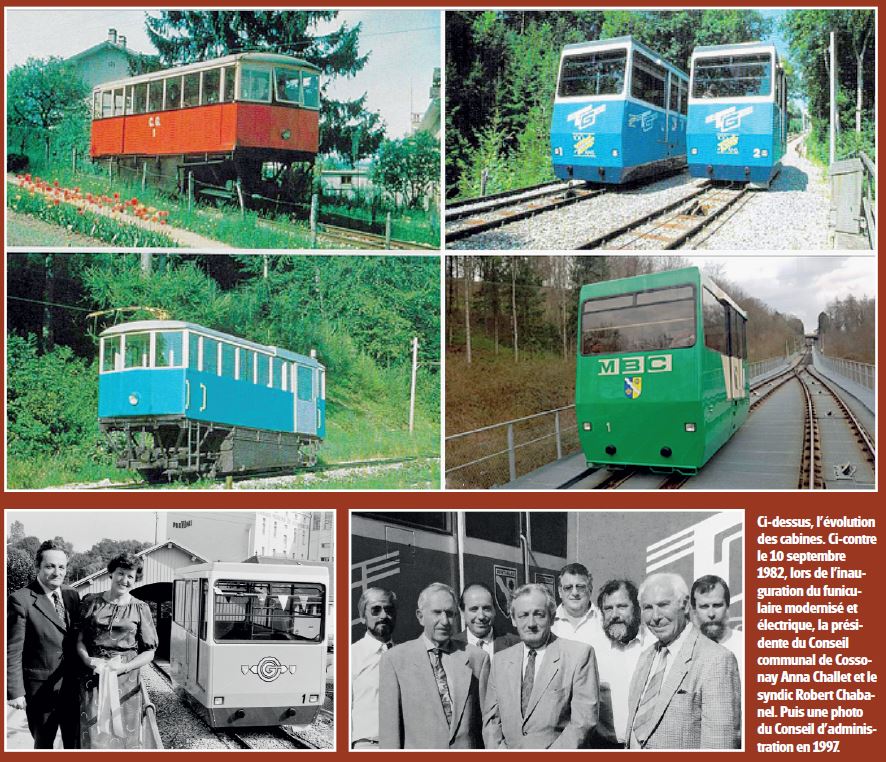

Le 22 février 1982, le Funi à traction hydraulique effectue sa dernière course. Après seulement quatre mois de travaux, le 18 juin, le funiculaire reprend du service, mû par la traction électrique et avec des véhicules flambants neufs.

L’inauguration officielle se déroule le 10 septembre. Après qu’Anna Challet, alors présidente du Conseil communal de Cossonay, eut coupé le ruban symbolique, l’ingénieur Gilbert Rey remit officiellement le funiculaire modernisé au président du Conseil d’administration, Robert Chabanel, syndic de Cossonay. Ce fut l’occasion de «marquer le coup» à l’occasion de ce 85e anniversaire avec la sortie d’une brochure – dont l’auteur est Daniel Quinche – retraçant les diverses péripéties de l’existence du Funi. L’opération édition d’une plaquette est renouvelée pour les 100 ans et Robert Chabanel y précise que «les blasons des communes de Penthalaz et Cossonay, ainsi que le sigle du CG, viennent donner une louche de couleurs bienvenue aux voitures du funi», relevant au passage l’ancienneté des excellentes relations qui l’unissent à ces deux agglomérations.

On raconte que…

Les «anciens» évoquent de nombreuses anecdotes sur «leur» Funi. «Les employés portaient un uniforme et une casquette noire. Leur chef avait des galons dorés sur sa casquette et sa veste.»

Il arrivait que les pendulaires venant de Lausanne vers 18h soient contraints de descendre, car la cabine montante était bondée et la voiture descendante, presque vide, avait de la peine à faire le contre-poids. Donc, après le croisement des voitures, le funiculaire s’arrêtait: «Nous devions alors descendre et pousser le véhicule, mais nous montions souvent le long des voies sans aider le conducteur mécontent», déclare Huguette, une dame de Cossonay.

André ajoute qu’un code avec une sonnette donnait le départ et «quand il y avait trop de monde en bas, le conducteur sonnait trois-quatre fois afin que son collègue du haut ajoute de l’eau. Et parfois, quand ce dernier s’était chicané avec celui du bas, il mettait exprès insuffisamment d’eau afin que l’autre n’arrive pas en haut!»

Il paraît aussi que des jeunes s’essayaient à faire sauter le fourneau à bois dans les voitures, en y introduisant des pétards.

Il ne faut pas non plus oublier l’histoire contée par Claude, à propos de Rosita, la patronne du Buffet du Funiculaire: «Tous les jours, 365 fois par an, elle se baignait dans le réservoir d’eau du Funi. En hiver, elle cassait la glace et nous la voyions revenir du bassin avec son manteau!»

2012-2014 : gros travaux

En 2007, le funiculaire est intégré à la communauté tarifaire vaudoise Mobilis et au réseau des MBC. Les deux voitures font plus de 90 trajets par jour.

En 2012, le trafic du funiculaire est interrompu et remplacé par un service assuré par des bus. La ligne est alors complètement refaite et les véhicules révisés.

En juin 2014, c’est l’inauguration et le funiculaire arbore la livrée des MBC, à savoir vert et beige.

Suite à cette rénovation, la voie est passée sur charpente métallique reposant sur des massifs en béton soutenus par des micropieux, à cause des risques de glissements de terrain. L’entraînement a été dimensionné pour une augmentation de débit avec des véhicules plus grands et une vitesse du câble plus élevée. Le 10 juin, à 5h du matin, première course dans du nouveau matériel pour les usagers!

Les années passent, les techniques évoluent, le trafic augmente, les responsables actuels, comme leurs prédécesseurs, procèdent aux améliorations et rénovations indispensables, tout ceci dans un objectif qui n’a pas varié: offrir aux usagers du Funi une qualité de transport adaptée à son époque.

Reportage de Claude-Alain Monnard

Sources: Brochures du 85e et du 100e anniversaire éditées par la Compagnie du chemin de fer funiculaire Cossonay-Gare-Ville / Plaquette: «Récits du Bourg» (2016) / www.mbc.ch / fr.wikipedia.org / wikivaud.ch /

www.notrehistoire.ch / www.torpille.ch / www.cossonay.ch